「神社の参拝作法、ちゃんと合ってるかな…」「お願い事は本当に届いているのかな…」

神社参拝に不安を感じている方、多いのではないでしょうか。実は、参拝作法には「順番」と「意味」があり、これを理解することで、より良い参拝体験ができるんです。

この記事では、以下の3つをわかりやすく解説します:

- 鳥居から本殿までの正しい参拝手順

- 願い事が届きやすくなる参拝のコツ

- 季節や目的に合わせた参拝の作法

こんにちは、神社巡り大好き「開運巫女あかつき」です。御朱印帳も3冊目になり、これまで多くの方の参拝のお手伝いをさせていただいてきました。今回は、誰でも実践できる参拝作法を、写真やイラストを交えてご紹介します。

この記事を読むことで、神様への感謝の気持ちが確実に届き、清々しい気持ちで参拝できるようになりますよ。遠方にお住まいの方のために、オンラインでの参拝方法もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

それでは、神社参拝の基本から、実践的な作法まで、順番に見ていきましょう!

参拝の基本知識と心構え

神社参拝は、神様への感謝と願いを伝える大切な行為です。基本的な知識とマナーを理解することで、より良い参拝体験ができます。

神社参拝の意味と目的

参拝の3つの大切な意味

- 神様への感謝を伝える

- 心と体を清める

- ご利益を願う

神社参拝の本質は「感謝の気持ちを伝えること」にあります。日々の生活や自然の恵みへの感謝を形にすることで、心の平安が得られます。

参拝には心身をリセットする効果もあります。手水舎での清めは、日常のストレスやネガティブな感情を洗い流す「心の禊」としての意味があります。

月に一度の参拝習慣は、自分を見つめ直す良い機会になります。神様に近況を報告し、これからの目標を立てることで、生活にリズムが生まれます。

参拝に適した日時と服装

参拝のベストタイミングは午前中、特に早朝です。午前中から午後2時頃までが最適で、神様の力が最も強いとされています。

服装は清潔感のある、落ち着いた装いを心がけましょう。

| 性別 | 推奨 | 避けるべき例 |

|---|---|---|

| 男性 | 襟付きシャツ・長ズボン | タンクトップ・短パン |

| 女性 | ワンピース・スカート | 露出の多い服・サンダル |

参拝時に避けるべき服装

- 極端な露出の多い服装

- 派手な柄物の服

- 破れたジーンズ

季節に応じた服装の配慮も必要です。夏は吸湿速乾素材を選び、冬は重ね着で対応します。雨天時は滑りにくい靴と折りたたみ傘の準備をお忘れなく。

神社とお寺の違い

神社とお寺では、建物の特徴から参拝方法まで、多くの違いがあります。

| 項目 | 神社 | お寺 |

|---|---|---|

| 対象 | 八百万の神 | 仏様 |

| 入口 | 鳥居 | 山門 |

| 参拝方法 | 二礼二拍手一礼 | 合掌一礼 |

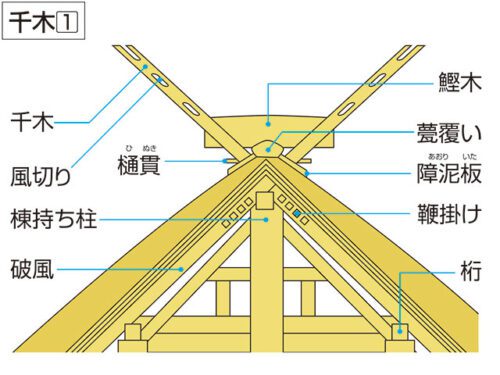

神社の建物は、屋根に特徴的なV字型の「千木(ちぎ)」があり、自然素材を活かしたシンプルな造りが特徴です。一方、お寺は瓦屋根と装飾的な建築様式が一般的です。

参拝方法の違いは、神社では拍手を打ちますが、お寺では拍手をせず、合掌のみで参拝します。この基本的な違いを覚えておくと、参拝時に迷わずに済みます。

鳥居から参道までの作法

神社の参拝は鳥居をくぐることから始まります。鳥居は神様の世界と私たちの世界を区切る大切な境界です。正しい作法で鳥居をくぐり、参道を歩くことで、神様への敬意を示すことができます。

鳥居の正しいくぐり方

鳥居をくぐる3つの基本

- 鳥居の前で一礼をする(15度の軽い会釈)

- 両脇から入る(中央は神様の通り道)

- 左側から入る場合は左足から、右側から入る場合は右足から踏み出す

鳥居をくぐる時は、真ん中を避けて左右どちらかの端を通ります。これは、鳥居の中央(正中)が神様の通り道とされているためです。

複数の鳥居がある場合は、一つ一つの鳥居で同じように一礼します。特に一の鳥居(最初の鳥居)では、丁寧にお辞儀をしましょう。

鳥居を出る時は、一度立ち止まって振り返り、社殿の方向に向かって軽く一礼をします。これは「お邪魔しました」という気持ちを表す大切な作法です。

参道の歩き方と注意点

参道での禁止行為

- 参道の中央を歩く

- 参道での飲食や喫煙

- 大きな声での会話

- 写真撮影禁止区域での撮影

参道の中央は神様の通り道とされるので参拝者は両端を歩くのが基本です。混雑している場合は、無理に端を歩く必要はありません。人の流れに従って歩きましょう。

参道を歩く時の注意点

- 参道の端を静かに歩く

- 玉砂利がある場合は、浄化の意味があるので積極的に踏む

- 滑りやすい場所では、足元に注意する

- 雨天時は傘の扱いに気をつける

お目当ての神社が遠方の方へ|オーダーメイド護符のご案内

気になる神社が遠方の方や、直接参拝が難しい方のために、オーダーメイドの護符にお願い事を託すのもありだと思います。

桃源院かなえやの護符について

かなえやの護符は、陰陽師の椿先生が一人一人の願いに合わせて作成する完全オーダーメイドの護符です。

- 願い事や状況に合わせた完全オーダーメイド

- 陰陽師による直筆での作成

- 300種類以上の護符から選択可能

護符は、他人に見せたり話したりせず、肌身離さず持ち歩くことで、より効果が高まるとされています。

手水舎での清めかた

手水舎(てみずや)では、心と体を清めてから参拝を行います。一杯の水で手順通りに清めることで、神様の前に清らかな心で立つ準備ができます。ここ最近は感染症予防の為に手水舎を使えないという背景から下記のような花手水を行う神社も増えましたね。

手順を写真で解説

手水の基本手順(一杯の水で行います)

- 右手で柄杓を持ち水を汲む

- 左手を清める(3回程度)

- 左手に柄杓を持ち替え右手を清める(3回程度)

- 右手に柄杓を持ち替え左手に水を受ける

- 左手の水で口をすすぐ

- 再度左手を清める

- 柄杓の柄を清める

- 柄杓を伏せて元の位置に戻す

口をすすぐ際は、左手で口元を隠しましょう。柄杓に直接口をつけることは避けてください。

手水を使う前に、以下のチェックリストで準備を整えましょう:

手水の準備チェック

- □ ハンカチを用意する

- □ 袖をまくる

- □ 傘は畳んでおく

よくある間違いと注意点

手水での禁止行為

- 柄杓に直接口をつける

- 水盤の水に触れる

- 大量の水を使い切る

- 濡れた手で拝殿へ向かう

特殊な状況での対応方法も覚えておくと安心です:

こんな時はこうしよう

- 柄杓がない場合:蛇口から直接手を受けて清める

- コロナ対策:ウェットティッシュで手を拭くか「草手水」を実施

- 混雑時:心の中で作法を唱えつつ簡略化する

手水の本質は「心身の浄化」です。作法に囚われすぎず、清らかな気持ちで臨むことが最も大切です。

本殿での参拝作法

いよいよ神様の前での参拝です。一つ一つの動作には意味があり、心を込めて行うことで、感謝の気持ちと願いがしっかりと届きます。

賽銭の作法

賽銭の基本

- 賽銭は神様への感謝の証

- 金額に決まりはない

- 丁寧に納める(投げ入れない)

縁起の良い金額の例:

| 金額 | 意味 | おすすめ度 |

|---|---|---|

| 5円 | ご縁 | ★★★★★ |

| 45円 | 始終ご縁 | ★★★★ |

| 115円 | 良いご縁 | ★★★ |

二拝二拍手一拝の手順

参拝の基本手順

- 背筋を伸ばし両手は腿に置く

- 深いお辞儀(90度)を2回

- 胸の高さで右手を1cm下げて2回拍手

- 10秒程度お祈り

- 最後に深いお辞儀を1回

拍手は「パン、パン」と明確な音を出し、神様にお伝えする気持ちで打ちます。

玉串拝礼の方法

玉串拝礼の7ステップ

- 玉串を右手(根本)・左手(葉先)で受け取る

- 胸の高さでやや左高に保持

- 時計回りに90度回転して葉先を立てる

- 左手を根本に移動し祈念(10秒程度)

- 時計回りに180度追加回転

- 根本を神前に向けて玉串案に奉納

- 二拝二拍手一拝を行う

願い事の伝え方のコツ

効果的な願い事の4要素

- 自己紹介(住所・氏名・生年月日)

- 感謝の言葉(日々の守護への感謝)

- 具体的な願い(「2025年内に○○達成」など)

- 自身の決意(「毎日1時間の勉強を継続します」など)

避けるべき表現

- 「~してください」という依存的な表現

- 他者への悪意を含む内容

- 物質的な要求のみ

心配な方へ|電話・メール占いのご案内

願い事や悩み事は、占い師に相談することで、より良い参拝方法や向き合い方が見つかることもあります。

参拝後のお作法

参拝を終えた後も、神社での作法は続きます。御朱印を頂いたり、お守りを選んだり、境内を巡ったりする際の正しい作法を覚えておきましょう。

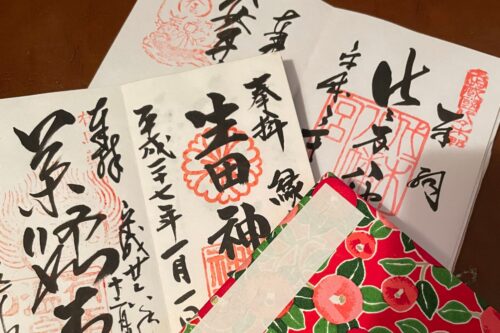

御朱印の頂き方

御朱印を頂く時の基本手順

- 参拝を終えてから授与所へ向かう

- 御朱印帳を開いて、ビニールカバーを外す

- 「御朱印をお願いします」と両手で渡す

- 御朱印を頂いたら「ありがとうございます」と礼を言う

御朱印を頂く時の注意点

- 書写中の写真撮影は禁止

- 神職の作業を覗き込まない

- ノートやメモ帳は使用不可

料金は300-500円が一般的です。小銭を用意しましょう。

お守りの選び方と扱い方

効果的なお守りの選び方

- 恋愛成就:左胸ポケットに入れる

- 学業成就:利き手側のバッグに入れる

- 金運向上:財布の中央上部に入れる

お守りの禁止事項

- 地面に直接置く

- 汚れた場所での保管

- 他人への譲渡

同じ系統のお守りは3つまでにしましょう。効果が分散するのを防ぐためです。

境内の巡り方

境内巡りの基本

- 本殿参拝後、時計回りで摂社・末社を巡る

- 玉砂利は浄化の意味があるので積極的に踏む

- 禁忌エリア(神楽殿前など)には立ち入らない

| 場所 | 写真撮影 | 注意点 |

|---|---|---|

| 本殿正面 | 原則不可 | 一部神社で許可あり |

| 狛犬・手水舎 | OK | フラッシュ禁止 |

| 御神木 | OK | 全身が収まる構図で |

境内を出る時は、鳥居の前で振り返って一礼するのを忘れずに。

特別な参拝時の作法

初詣、七五三、合格祈願など、特別な目的での参拝には、それぞれ独自の作法があります。目的に応じた正しい作法を覚えて、心を込めた参拝をしましょう。

初詣での注意点

初詣の基本マナー

- 男性:スーツまたは和服

- 女性:落ち着いた色のワンピース・スーツ

- 手水舎では柄杓1杯で全工程を行う

- 参道中央は避けて歩く

- 賽銭は投げ入れず静かに納める

避けるべき服装

- サンダル

- タンクトップ

- 極端なミニスカート

喪中の場合は、49日経過後の参拝が望ましいとされています。

七五三詣での作法

| 年齢 | 儀式名 | 内容 |

|---|---|---|

| 3歳 | 髪置きの儀 | 白髪模様の産着着用 |

| 5歳 | 袴着の儀 | 紋付羽織袴着用 |

| 7歳 | 帯解きの儀 | 本裁ち着物着用 |

七五三参拝の流れ

- 鳥居前で一礼

- 手水舎:子供優先で清め補助

- 賽銭後「二礼二拍手一礼」実施

- 祈祷受付(初穂料5,000~10,000円)

合格祈願の参拝方法

効果的な参拝手順

- 午前中の参拝がおすすめ(太陽の上昇エネルギー活用)

- 絵馬には志望校名(1校のみ)と数値目標を記入

- 学業守は利き手側ポケットに携帯

避けるべき行為

- 10円玉単独での賽銭

- 願い事の依存的な表現(「~してください」)

- 合格後の礼参り忘れ

どの参拝でも共通する基本は「清浄・感謝・具体的な意思表明」です。形式にとらわれすぎず、各神社の特殊な作法には柔軟に対応しましょう。

よくある質問と答え

神社参拝に関する疑問や不安について、よくある質問をまとめました。知っておくと安心な情報をQ&A形式で解説します。

参拝のタブーについて

重要な禁忌事項

- 忌中(49日間)の参拝

- 参道中央の通行

- 生もの(肉や魚)の持ち込み

- 動物柄(ヒョウ柄や毛皮製品)の着用

Q. 体調が悪い時は参拝できない?

→ 体調不良時は無理をせず、自宅で静養することをおすすめします。

Q. 雨の日の参拝は良くない?

→ 雨天時は安全を優先し、滑りやすい砂利道では参道中央の通行も可能です。

複数の神社を参拝する場合

複数参拝の基本ルール

- 1日最大3社が目安

- 主祭神の神社を最初に参拝

- 摂社・末社は時計回りに巡る

同じ願い事を複数の神社で繰り返すのは避けましょう。願いが分散してしまいます。

複数参拝時のチェックリスト

- □ 各神社の特殊な作法を確認

- □ 時間配分を考える

- □ 体力を考慮する

ペット連れの参拝について

ペット参拝の基本ルール

- 85%の神社でペットの立ち入りは禁止

- 盲導犬・介助犬は全社で許可

- 許可がある場合もキャリーバッグ必須

許可のある神社での注意点:

- リード長さは50cm以内

- 境内での排泄は厳禁

- 狛犬への接近は避ける

各神社で特殊なルールがある場合は、必ず現地の案内に従いましょう。不明な点がある場合は、遠慮なく神職の方にお尋ねください。

まとめ:神社参拝の基本を押さえよう

この記事のポイント

- 参拝の基本は「感謝の気持ち」と「清らかな心」

- 本殿での作法は「二拝二拍手一拝」が基本

- 参拝後も御朱印やお守りには丁寧な作法がある

神社参拝の作法は、一見複雑に見えるかもしれません。でも、基本となる心構えと手順を覚えれば、誰でも正しく参拝することができます。

まずは近所の神社で、この記事で学んだ作法を実践してみましょう。慣れてきたら、気になる神社や有名な神社への参拝にも挑戦してみてください。

関連記事は準備中です。

コメント